#15 Izu: Tauchen mit 100 Hammerhaien

Ausgerechnet der fetteste Hai-Bulle löst sich aus dem Schwarm der anderen Hammerhaie und gleitet auf mich zu.

Und er hört er mein Herz rasen!

Selbstverständlich hört er es rasen!Beziehungsweise sagen ihm seine elektromagnetischen Sensoren, dass mein Herz gerade rast. Denn dafür sind seine Sensoren ja da. Glücklicherweise allerdings, und dafür bin ich in diesem Moment wirklich sehr dankbar, um Rochenherzen aufzuspüren. Und keine Taucherherzen.

Mir läuft ein kalter Schauer durch den Neoprenanzug. Und ich hoffe, dass seine Sensoren richtig kalibriert sind. Hoffen ist das Einzige, was ich gerade tun kann. Rochen sind seine Leibspeise, keine Taucher. Das ist meine Lebensversicherung. Vielleicht.

Ein Bisschen gruselig ist dieser Moment schon, hier im trüben Wasser.

Aber auch schön, schaurig-schön.Eine Sekunde, eine Ewigkeit: Ich blicke diesem wahnsinnig stolzen Tier in die Augen, zumindest in das eine, das ich gerade sehen kann. Die Augen sind nämlich links und rechts an seinem hammerartig geformten Kopf angebracht. Augen, die fast 360-Grad rundum blicken können.

Aber das braucht es eigentlich garnicht, um rasende Herzen aufzuspüren. Meins hat er garantiert aufgespürt und jetzt schauen wir uns aus etwas Entfernung an. Ich konzentrierte mich darauf, das Atmen nicht zu vergessen - und nicht wie ein Rochen zu wirken und hoffe, dass mein Herz nicht irgendwie Rochen-artig schlägt. Was für ein magischer Moment, hier im Tiefblau des westlichen Nordpazifiks, an der Südküste der Izu-Halbinsel.

Doch zum Tauchabenteuer später mehr - Schnitt!

Etwas früher. Und viel weiter nördlich.An einem herbstlich-nebligen Morgen breche ich auf, in den japanischen Alpen, diesem Grand Hotel in Unazuki, und mache mich auf den Weg Richtung Süden, Richtung Pazifischen Ozean. Natürlich wieder mit dem Zug. Und da ich noch ein paar Tage Zeit habe, bis zu meinem Unterwasser-Hammer-Date, möchte ich einen Zwischenstopp einlegen.

Von Unazaki geht es über Kurobe mit dem Shinkansen Bullet Train nach Tokio.Tokio kenne und liebe ich, und zum Abschluss meiner Zeit hier in Japan werde ich auch noch ein paar Tage in dieser völlig durchgeknallten Metropole verbringen. Doch nun habe ich erstmal anderes vor. Der Berg ruft!

Nach einer Übernachtung verlasse ich mein etwas ranziges aber authentisches Ryokan Gästehaus im wuseligen Stadtteil Taito und nehme über die zentrale Tōkyō Station den Limited Express Zug. Quasi der japanische Intercity.An Kawasaki vorbei und Yokohama, geht es nach Südwesten. Ich gucke aus dem Fenster. Einmal den Großstadtjungel von Tokio verlassen, folgen suburbane Strukturen mit kleinen japanischen Einfamilienhäusern und Miniatur-Vorgärten. Ankunft in Odawa, nach nicht einmal einer Dreiviertelstunde. Das Beste an dieser Stadt, so scheint es, ist die Nähe zum Mount Fuji und, dass es diese schnelle Bahnanbindung gibt. Einen Strand soll es hier auch geben, aber deshalb bin ich nicht hier. Sondern wegen der Auto-Vermietung. Dieses Mal klappt alles wunderbar, mein Japanischer Führerschein wird akzeptiert.

Und ich bin wenig überrascht: Auch dieses japanisches Mietauto hat das Lenkrad natürlich auf der falschen Seite.

Immerhin bin ich mittlerweile geübt darin links zu fahren, und trotzdem geht bei der Absicht zu blinken das ein oder andere Mal noch der Scheibenwischer an. Klassiker - aber völlig egal: Auf geht's zu meinem Mini-Roadtrip zum Yamanakako-See und damit zum Fuße des Mount Fuji.

Dem Mount Fuji, dem Fuji-San, oder einfach nur dem Fuji.Mini-Roadtrip: Von der Küste zum Yamanakako See.

Darauf freue ich mich sehr! Die ersten Kilometer geht es nach Norden, raus aus der Stadt. Von Odawara mit seinen engen Gassen schlängele ich mich hoch über ein paar Bergstraßen, schließlich bis zum Mikuni-tōge, einem kleinen Bergpass, der auf der anderen Seite der Hügelreihe erst durch bewaldetes Gebiet führt, dann aber durch weites Grasland, und schließlich bis hinunter führt zum Yamanaka-See ("See in den Bergen").

Es ist insgesamt eine sehr schöne und entspannte Anreise, keine Stunde bin ich unterwegs - und das große Finale sind diese steppe-artigen Grashügel auf der anderen Seite des Mikuni-tōge Passes.Das Wetter ist genial, blauer Himmel, Sonnenschein, und alles wird durch diese erhabene Stille eingehüllt. Ich grinse - ein weiterer epischer Moment der Weltreise! Am Yamanaka-See angekommen checke ich ein in mein Airbnb. Das liegt zwar nah am Wasser, allerdings trennt eine Straße das Haus vom See. Aber davon lasse ich mir meine euphorische Stimmung nicht verderben. Denn es gibt weitere gute Nachrichten:

Es ist mittlerweile Oktober. Und der 3.776 Meter hohe Fuji ist für Besteigungen nur in den Sommermonaten freigegeben - was mir gerade eine äußerst unschöne Diskussion mit meinem inneren Schweinehund erspart. Nicht, dass ich die Besteigung unbedingt vorgehabt hätte, aber dass diese Möglichkeit per se auszuschließen ist, freut mein Gewissen und auch meine Knochen, die in den letzten Wochen bereits so einiges mitgemacht hatten. Statt Bergsteigen steht nun also Chillen auf dem Programm. Das kommt mir gerade recht. Herbstliches Airbnb am Yamanaka-See

Chillen und Ausflüge. Deshalb bin ich hier, am Yamanaka-See, am Fuße des Fuji San.

Am nächsten Morgen stehe ich früh auf, um den Sonnenaufgang am Fuji zu erleben. Und hätte mich fast wieder umgedreht beim Blick aus dem Fenster. Völlig bewölgt, neblich, einfach nur herbstlich grau. Aber ich spekuliere darauf, dass der Nebel nur unten im Tal liegt - und genau so ist es dann auch!

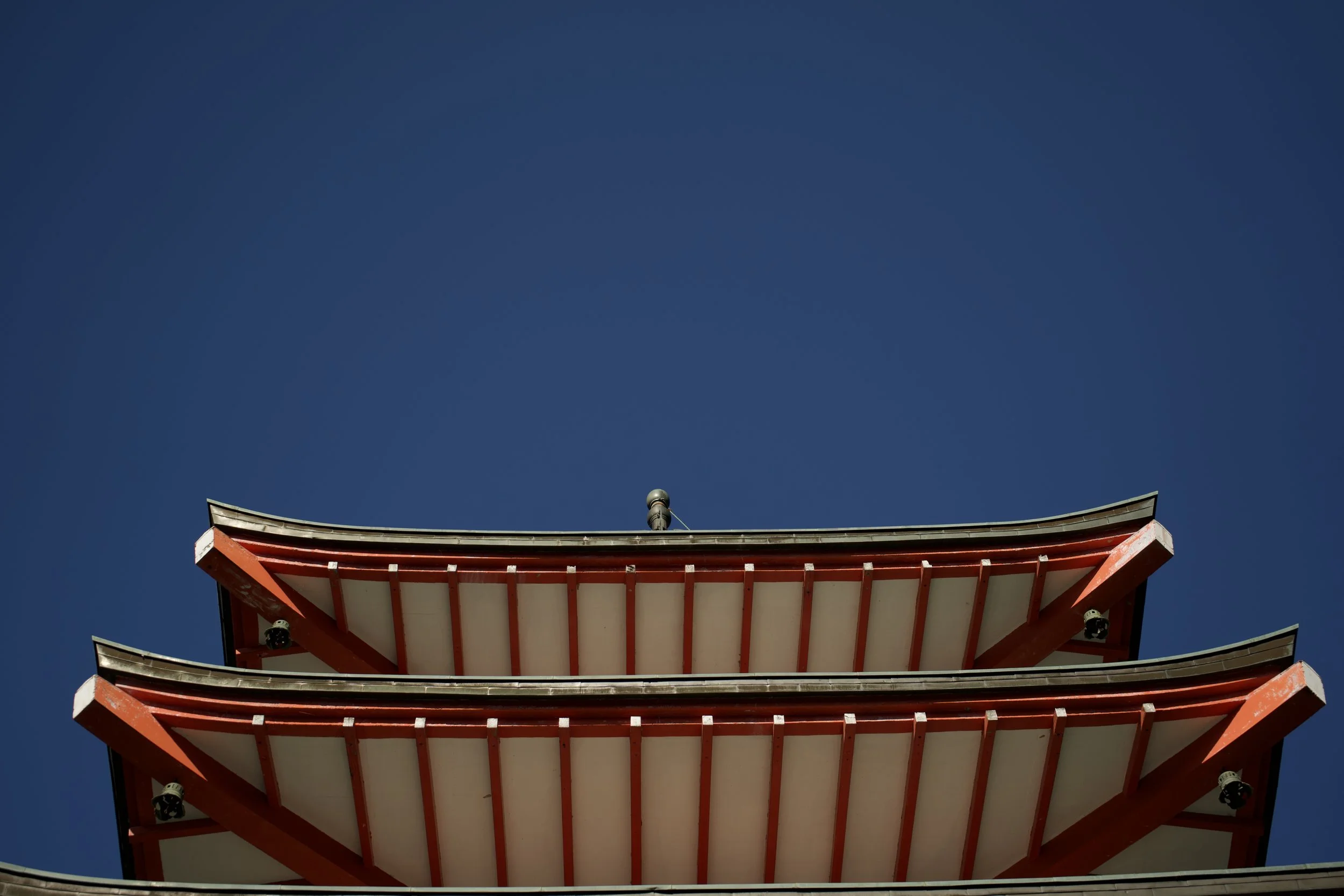

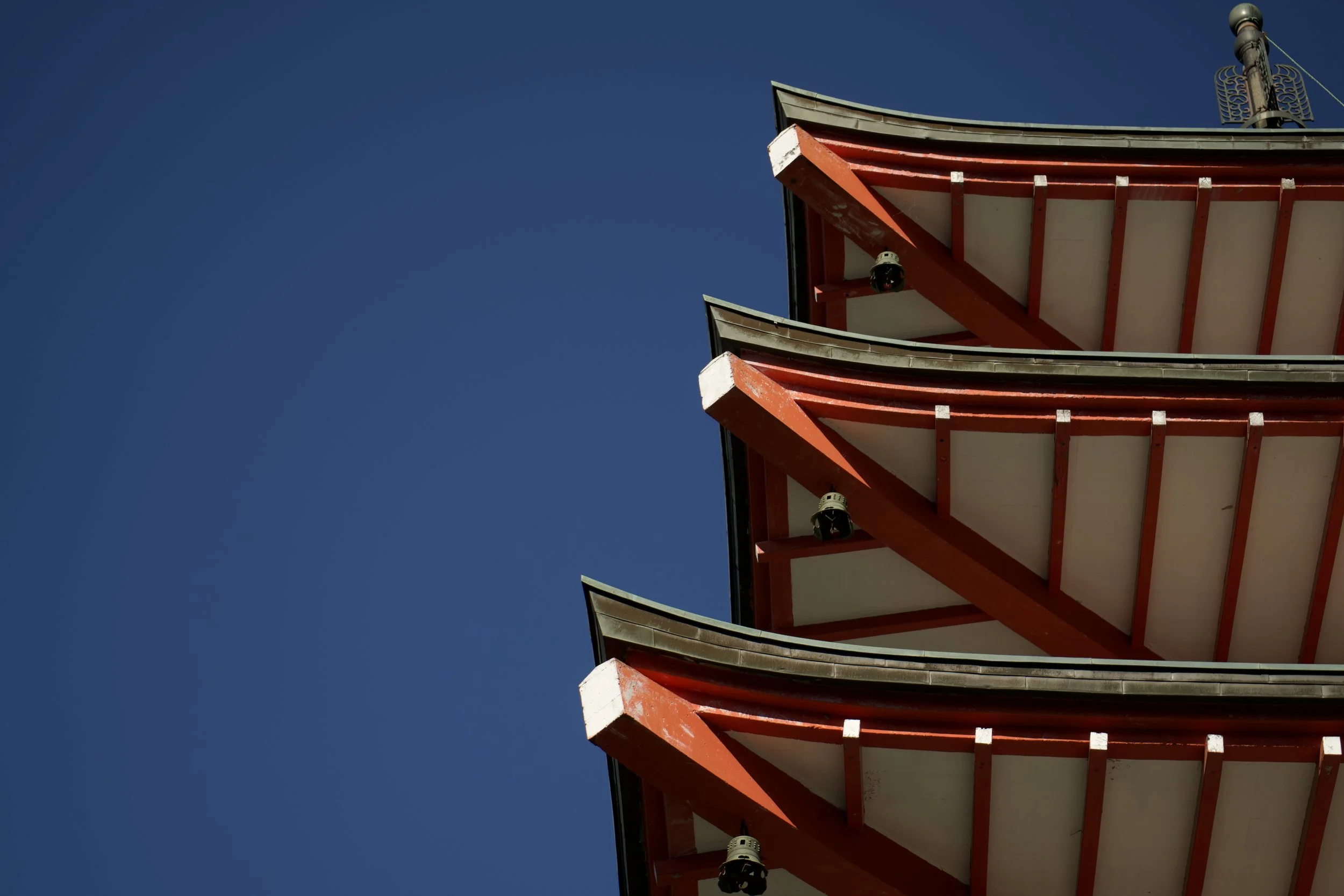

Mit meinem Mietwagen schlängele mich den kleinen Bergpass wieder hoch, heraus aus den Wolken und hinein ins Grasland - und komme genau richtig zum Sonnenaufgang! Eine bildstarke Location - so stolz scheint der Fuji-San über allem zu thronen! Der Fuji ist Japans höchster Berg und auch ein kulturelles, spirituelles Symbol Japans. Seine Form wird oft als "perfekte Vulkan-Form" beschrieben. Und jetzt weiß ich auch, warum.Die nächsten Tage verbringe ich mit Ausflügen rund um den Fuji, der natürlich auch immer wieder Motiv meiner Bilder ist. Im Umkreis von meinem Airbnb und dem Yamanaka-See gibt es viele schöne Orte, Tempel, Schreine und natürlich ganz viel Japan-Flair.Schließlich verschlägt es mich auch in die Kleinstadt Fujiyoshida. Hier liegt der Arakurayama Sengen Park, und in dem steht die Chureito Pagoda. Der Name mag nicht so bekannt sein, das Foto aber kennt wohl jeder. Es ist das wahrscheinlich meistfotografierte Bild von ganz Japan. Ein klassisches Instagram-Motiv.

Und es stimmt schon, es ist natürlich ein schöner Blick auf den Fuji-San. Ich beobachte die handvoll Menschen, die hier ebenfalls an der Aussichtsplattform sind. Asiaten, aber auch ein paar Reisende aus dem Westen. Wir alle machen die gleichen Fotos, natürlich.

Zur Kirschblüte ist es hier sicherlich noch schöner - aber bestimmt auch viel voller. Der Aussichtspunkt ist wie eine Tribüne mit mehreren Stufen gebaut. Da kann ich mir schon vorstellen, was zur Hochsaison los ist... Fast noch schöner als den Blick mit der Pagode finde ich die Motive innerhalb von Fujiyoshida. Einige Hauptstraßen der Stadt laufen direkt auf den Fuji zu und bieten so tolle Möglichkeiten den Berg mit langer Brennweite zu portraitieren - und Bilder zu machen, die nicht jeder macht.Auf dem Rückweg zu meinem See-Airbnb biege ich auf den Parkplatz eines Lawson-Supermarktes ein und denke über diesen kleinen Roadtrip nach: Alles ist total entspannt, wirklich alles. Jeder Japaner und jede Japanerin, die ich treffe, ist höflich.

Und auch im Straßenverkehr geht alles immer respektvoll und entspannt über die Bühne ab.

Ganz anders als in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt. Warum ist das hier so?

Ich recherchiere - und lande einen Volltreffer! Es findet sich nicht nur die Erklärung, warum im japanischen Straßenverkehr alles so angenehm ist, sondern auch ganz allgemein in der Öffentlichkeit.

Der Schlüssel ist, in einem Wort: "Omoiyari".

Omoiyari kann wohl ungefähr übersetzt werden mit "Empathie in Handlung" und ist ein wichtiger Teil der sozialen Harmonie in der Gesellschaft. Es bedeutet Respekt, Bescheidenheit und das Bewusstsein, dass das eigene Verhalten Auswirkungen auf andere hat.

Beispiele für Omoiyari im öffentlichen Leben in Japan sind: In Warteschlangen korrekt anstellen, niemand drängelt. Leise sprechen in Zügen – um andere nicht zu stören. Handy auf lautlos stellen – niemand will „sein Leben teilen“. Nicht telefonieren in Restaurants oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mundschutz tragen (schon vor Corona) – um andere bei Erkältung nicht anzustecken. Müll mit nach Hause nehmen, wenn keine öffentlichen Mülleimer da sind. (Und in Japan sind nirgends Mülleimer!)

Omoiyari bedeutet also im Kern: „Ich nehme Rücksicht auf dich, auch wenn du mich nicht darum bittest – weil ich dich als Teil einer gemeinsamen, stillen Übereinkunft respektiere." Hmm... jetzt könnte man fragen, ob das alles nicht ein bisschen spießig ist: Ein gesellschaftlicher Zwang zur Konformität? Aber nein - ich finde, die Vorteile überwiegen ganz klar - die Idee von "Omoiyari" ist großartig!

In westlichen Gesellschaften wird oft eher auf individuelle Freiheit geachtet. Wenn man laut telefonieren möchte, dann hat man auch das Recht dazu, laut zu telefonieren! Wird man ja wohl noch machen dürfen, oder gibt's da etwa ein Gesetz dagegen, wa!? Mir doch Wurscht, wenn's die anderen nervt, die sollen sich um ihren Kram kümmern!

In Japan ist Omoiyari Ausdruck von sozialer Intelligenz und kollektiver Verantwortung.

Ich grübele: Keinesfalls möchte ich individuelle Freiheit einschränken - aber ein bisschen mehr Omoiyari würde uns im Westen schon ganz gut tun. Also, ich mag Omoiyari - auch auf die Gefahr hin, dass es spießig sein könnte. Viellicht habe ich auch einfach nur zu lange in Berlin gelebt...

Doch zurück zum Straßenverkehr, der Ausgangspunkt meiner gedanklichen Reise: Omoiyari zeigt sich im Japanischen Straßenverkehr so: Geduldiges, vorausschauendes und sanftes Fahren, kaum Hupen, niemanden bedrängen - und viel Blinken als Zeichen des Dankes.

Gerade, als ich hier auf dem Lawson-Parkplatz so über Omoiyari nachdenke, kommt ein japanisches Wohnmobil angerollt. Es ist winzig. So winzig, dass ich mir überlege, ob die Bauweise nicht auch Omoiyari ist: Ein kleines Auto, das in der Öffentlichkeit wenig Platz braucht. Denn tatsächlich gibt es viele kleine Autos in Japan, das ist schon auffällig.

Ich mache ein schnelles Foto von dieser fahrenden Schuhschachtel - und dann fällt mir ein anderes Wohnmobil ein. Eines, dass ich in Nordamerika vor wenigen Wochen fotografiert hatte. Ich grinse - und nehme mir vor, die beiden Konzepte hier einmal gegenüber zu stellen.

Camper in Japan.

Camper in Nordamerika.

Den beiden Fahrzeugkonzepten liegen sicherlich unterschiedliche Ideen zugrunde - ein bisschen lustig ist der Vergleich aber schon, vor allem im Hinblick auf Omoiyari. Wie wohl der Truck-Camper in Japan ankommen würde, und andererseits, wie sich wohl die Schuhschachtel im Yukon schlagen würde?!

Und dann mache ich noch eine weitere Entdeckung hier bei diesem letzten Stopp meines Roadtrips, im Lawsons’ Supermarkt:

Nachdem ich bereits ein etwas ranziges Hotel in Südkorea war (Hotel Pino), bin ich jetzt Eis-Schokolade in Japan (“delightful”).

Natürlich probiere ich mich. Und darf feststellen, ich schmecke durchaus aufregend: schokoladig-süß, doch auch etwas herb, definitiv nussig im langen Abgang und insgesamt dramaturgisch perfekt, mit einem vanilligem und sanft-cremigen Kern, der auf der Zunge zergeht.

Fantastisch - und für guten Geschmack sind sie ja berühmt, diese Japaner...

Wie schmecke ich als Schoko-Eis?

Aber jetzt wird es endlich Zeit für mein Hammer-Date mit den Haien! Es kribbelt schon!

Die Zuglinie des Railways Limited Express soll mich weiter nach Süden bringen. In Odawa gebe ich mein Mietauto ab und steige ein.

Eigentlich sofort taucht auf der linken Seite der Strecke das dunkle Blau der Sagami-Bucht auf.

Etwas mehr als einer Stunde dauert die Zugfahrt, und sie ist richtig schön und abwechslungsreich. Oft führen die Gleise an der Küste des Nordpazifiks entlang, um dann aber immer wieder spontan mal durch grüne, immer saftiger bewachsene Hügel abzubiegen, vorbei an Bambuswäldern, durch Tunnel und über Brücken. Manchmal ist das Meer so nahe, das man aus dem fahrenden Zug hineinspringen könnte.

Und nicht nur die Vegetation, auch das Klima ändert sich, je tiefer der Zug in den Süden auf die Izu-Halbinsel fährt. Als ich schließlich am Bahnhof Izukyū-Shimoda aussteige schlägt mir frühlingshafte, warme Luft entgegen. Mitten im Herbst. Auf dem Bahnhofsvorplatz (sehr gepflegt, wie immer in Japan) stehen zwei riesige Palmen - und daneben Bernard vom Diveshop, der mich abholt. Natürlich japanisch und somit pünktlich auf die Minute. Und sofort stimmt die Chemie zwischen uns.

Willkommen in Izukyū-Shimoda! Palmen statt Fuji-Schneegipfel.

Auf der zwanzigminütigen Autofahrt zur Tauchbasis bekomme ich eine Druckbetankung zum Thema Tauchen in Japan und Tauchen mit Hammerhaien im Speziellen. Das alles in top Englisch und super interessant, super sympathisch. Fast schade, dass die Fahrt so schnell vorbei ist - aber wir sind angekommen. Angekommen bei den Mikomoto Hammers. So heißt die Tauchbasis, benannt nach der vorgelagerten Insel und der Hammerhai-Population, wegen der ich auch hier bin.

Das Gebäude ist eigentlich ganz untypisch für eine Tauchbasis. Denn es steht nicht am Strand, sondern inmitten von industriell genutzten Feldern und ist auch eigentlich mehr ein Gasthaus.

Eine Gruppe japanischer Taucher kommt gerade vom Nachmittagstauchgang zurück. Mit strahlenden Augen schälen sie sich aus den Neoprenanzügen - es gab offensichtlich Hammerhaie zu sehen. Die Stimmung ist gut und auch meine Euphorie und Hoffnung steigt - morgen früh starte ich mein eigenen Versuch. Denn dass man die Tiere bei einem Tauchgang auch antrifft, ist keineswegs sicher.

Kein Meer in Sicht - aber die trocknenden Neopren-Anzüge im ersten Stock verraten es: Hier bin ich richtig!

Ins Haus geht es ganz japanisch nur barfuß beziehungsweise auf Socken. Die Tauchbasis ist sehr funktional, hat aber irgendwie trotzdem Charme. Und ist eine lustige Mischung. Im Erdgeschoss ist die Rezeption, auch gleichzeitig Büro und Aufenthaltsraum und Restaurant für Taucher. Eine kleine Küche ist nebenan. Überall hängen Unterwasserbilder und aus Holz geschnitzte Hammerhai-Figuren. Im Flur wird Tauchequipment aufbewahrt, überall sind Schuhe und Schlappen. Neben der Küche geht es eine kleine hölzerne Treppe hinauf, hier befinden sich die Unterkünfte. Einfache aber sehr saubere Zimmer mit Futonbetten auf dem Boden. Bei dem Anblick fällt mir auf, dass ich seit Wochen nicht mehr in einem "echten" Bett geschlafen habe - und es überhaupt nicht vermisse. Ich habe mich ganz und gar an die japanischen Futonbetten gewöhnt.

Sofort fühle ich mich wohl bei Mikomoto Hammers!

Minimalistisch, funktional, trotzdem atmosphärisch wertvoll: Mein Nachtlager bei Mikomoto.

In der ersten Nacht bin ich der einzige Übernachtungs-Gast, man vertraut mir den Diveshop an.

Als ich früh morgens im Futon-Bett meine Augen aufschlage, ahne ich noch nicht, dass der Hai-Tauchgang nicht die erste Prüfung des Tages sein würde. Nein, sondern das japanische Frühstück! Traditionelles Frühstück: Reis, Gegrillter Fisch, Miso-Suppe, eingelegtes Gemüse. Und schon wieder dieses rohe Ei!

Sieht lecker aus - aber wie funktioniert das?

In den letzten Wochen war ich schon ab und zu in dieser Situation mit diesem rohen Ei und war überzeugt, dass ich es richtig mache. Doch heute recherchiere ich etwas und muss mir peinlicherweise eingestehen, dass ich bisher diese Sache wohl falsch gelöst habe. Ich habe das rohe Ei immer gespielt selbstbewusst in die heiße Miso-Suppe fließen lassen und hielt das für sinn- und stilvoll. Denn hier stockte das Ganze dann und ich hatte das Gefühl, das muss eben so.

Ist aber Quatsch: Das Ei gehört roh gegessen! Es gehört auf den Reis, und wird dann etwas verkleppert. Natürlich!

Nach dem erfolgreichen Frühstück kann heute nichts mehr passieren.

Solange die Haie ebenfalls ihr Frühstrück schon hatten…

Jetzt aber - auf geht’s Mikomoto!

So geht das: Rohe Eier essen ist ganz normal in Japan.

Ein Kleinbus bringt uns an die Küste, dort wartet unser Boot. Es ist ein Tauchboot, zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer Tauchgruppe, die gar nicht mal so klein ist. Allerdings sind wir die einzigen Besucher, die einzigen Irren, die sich in die Haisuppe werfen wollen.

An Deck herrscht auf dem Weg zu unserem Tauchspot geschäftiges Treiben. Jeder sucht sein Equipment zusammen, checkt die Kameras, kontrolliert seine Tauchausrüstung. Das Energie-Level steigt deutlich.

Nach kurzer Fahrt, vorbei am Leuchtturm von Mikomoto Island, kommt schließlich das Signal: Tauchmasken auf, antreten, hintereinander abspringen. Und zwar schnell, denn es herrscht Strömung.

Ich springe. Ein großer Ausfallschritt. Tief blaues Wasser. Kühl, fischig und salzig schlägt es in mein Gesicht und läuft in meinen Neoprenanzug. Geheimnisvoll ist dieser Moment. Und voller Vorfreude. Trotzdem kommt mir kurz der Gedanke:

Was mache ich hier gerade eigentlich?!

Egal: Point-of-no-Return.

Wir dümpeln rum in den Wellen, bis die Tauchgruppe komplett ist. Jeder hat sein Tauch-Jacket mit Luft gefüllt, so macht man das, wenn man mit dem ganzen Blei um die Hüften nicht gleich untergehen möchte. Das nächste Signal kommt. Bernard senkt den Daumen. Das ist kein schlechtes Zeichen, sondern ein gutes - denn es geht endlich los: Abtauchen ist angesagt! Zischend lasse ich die Luft aus meinem Jacket.

Der Ozean verschluckt mich.

Zusammen mit der Tauchgruppe lass ich mich wie ein Stein auf 25 Meter sinken. Die Strömung schiebt uns dabei seitwärts und wir lassen es passieren, statt dagegen anzukämpfen. Alles nach Plan. Wir treiben von der Insel weg. Unter uns ist kein Meeresboden zu sehen. Und nirgends scheint Leben zu sein. Es ist einfach nur blau. Oben unten, und um uns herum, blau.

Haben wir die richtige Stelle erwischt? Hat sich Bernard geirrt? Sind die Haie heute nicht da?

Ein paar trübe Minuten verstreichen, im blauen Nirvana.

Doch dann zeigt Bernard ins Nichts.

Ist da was? Ein Schatten? Vielleicht zwei?

Wir starren angestrengt ins Blau - und tatsächlich:

Schatten tauchen auf, haiförmige Schatten! Wir haben Glück!

Fasziniert beobachte ich dieses eindrucksvollen Raubiere. Und plötzlich muss ich an Belize denken. Belize, Latainamerika - und den Hai-Angriff auf meine Tauchergruppe, den es um ein Haar gegeben hatte. Das ist ein paar Jahre her. Damals fütterte der an sich sehr erfahrene Diveguide während unseres Tauchgangs einen Hai mit einem Fisch, den er mit seiner Harpune geschossen hatte. Der Hai kam von unten aus dem unendlichen Tiefblau geschossen, als der Fisch an der Harpune zappelte, sich befreite und schließlich verletzt davon kam. Der Hai raste hinter dem verwundeten Fisch hinterher, fraß hastig und wollte dann natürlich mehr. Er kam zurück, dorthin, wo er das All-you-can-eat-Büffet vermutete. Wild fing er an, unsere Tauchergruppe zu umkreisen und suchte auch den direkten Körperkontakt - in der Hai-Kommunikation ist das der Übergang von Stufe gelb zur verhängnisvollen Stufe rot.

Stufe grün: Der Hai weiß, das man da ist. Und das weiß er immer bevor man selbst weiß, dass der Hai da ist. Safe.

Entspanntes, neutrales Verhalten des Tiers.

Stufe gelb: Der Hai nimmt Kontakt auf. Er zeigt Interesse, verringert den Abstand, testet Grenzen.

Scheinangriffe sind möglich. Es wird unangenehm.

Stufe rot: Aggressives Verhalten, schnelle Richtungswechsel, der Hai attackiert.

Höchste Gefahr!

Ja - das war ganz klar Stufe eine dunkelgelbe Stufe damals in Belize! Ich erinnere mich auch, wie der Tauchguide dann panisch versuchte, offensichtlich verzweifelt, mit seiner ungeladenen Harpune als eine Art Speer oder Abstandshalter, den Hai von sich und von uns wegzuschieben und auf Abstand zu halten. Das wirkte überhaupt nicht souverän und ließ die Panik unter den Tauchern nur noch weiter aufflammen.

Glücklicherweise ging das Ganze dann zwar gut aus, wir flüchteten geordnet ins Boot - wobei der Diveguide tatsächlich der erste an Deck war.

All das ist jetzt natürlich eine wilde Reisegeschichte. Damals aber echt nicht witzig. Und wenn ich vorher bereits skeptisch gewesen war, so habe ich spätestens seit diesem Erlebnis meine festen Prinzipien was das Anfüttern von Haien und anderen Raubtieren betrifft: Ein No-Go.

Und das machen sie in Mikomoto auch nicht. Das hatte ich vorher gecheckt.

Zurück in Japan, zurück im Hier-und-Jetzt: Dieser bullige Hammerhai löst sich vom Schwarm, kommt auf mich zu und guckt mir in die Augen.

Ich gucke zurück, mein Herz klopft.

Auge-in-Auge mit einem Hammerhai.

Und dann dreht er ab. Als er feststellt, dass ich weder eine Gefahr für ihn darstelle - noch ein zweites Frühstück.

So machen das die meisten wilden Raubtiere bei Menschen-Begegnungen, auch unter Wasser:

Check 1: Gefahr für Leib und Leben? Nein.

Check 2: Potentielle Beute? Nein.

Und darauf verlasse ich mich in der Regel. Und - wichtig - ich versuche in meinem Verhalten alles zu vermeiden, was zu Missverständnissen führen könnte. Missverständnisse, die ein "Ja" als Antwort zur Folge haben könnten, egal bei welcher der beiden Raubtier-Fragen.

Das hatte auf meiner Reise bisher bestens funktioniert, auch mit den Schwarzbären im Yukon, den Grizzlies in Alaska und den Killerwalen auf Vancouver Island. Also verlasse ich mich auch hier voll und ganz auf die korrekte Situationsanalyse dieses vertrauenswürdigen Raubtiers - und auf die fehlerfreien Analysen aller anderen Hammerhaie dieses großen Schwarms. Es werden immer mehr, eine Gruppe, zwei Gruppen, drei Gruppen. 30 Tiere, 50 Tiere, 60 Tiere, ich höre auf zu überschlagen. Es bildet sich schließlich eine regelrechte Wand aus Hammerhaien. Und wir mitten drin. Ich kann mein Glück kaum fassen!

Und obwohl mittlerweile so viele Haie um uns herum sind, fällt mir das Fotografieren schwer. Schwebeteilchen und Plankton und insgesamt eine trübe Sicht erschweren das Fokussieren. Außerdem ist es eine echte Herausforderung sich auf ein Tier zu konzentrieren, wenn alles um einen herum in Bewegung ist und nur so wimmelt. Das Prinzip des Schwarms. Ein paar Fotos gelingen jedoch. Mit dem Output bin ich zwar nicht wirklich glücklich, aber das ist zweitrangig. Das Erlebnis zählt, und das ist nun mal, in einem Wort: Hammer!

Nicht lange sind wir unter Wasser. Wir waren tief. Es war kalt. Und anstrengend, wegen der Strömung. Das sind alles Faktoren, die die mögliche Tauchzeit beeinflußen. Weil man so mehr Luft verbraucht. Nach 40 Minuten geht’s wieder Richtung Wasseroberfläche, es folgt der obligatorischen Sicherheitsstopp, 3 Minuten auf 5 Metern. Bernard lässt eine orangene Markierungsboje aufsteigen um dem Tauchboot zu signalisieren wo wir sind.

Nach dem Auftauchen dümpeln wir noch etwas in den Wellen herum, bis uns das Tauchboot wieder gefunden hat. Es brettert auf uns zu. Erschöpft und glücklich klettern wir an Deck. Beziehungsweise lassen uns elegant hochfahren. Denn auch in Mikomoto gibt es, wie im südkoreanischen Jeju Island, einen hydraulischen Fahrstuhl am Heck des Tauchboots. Ein einfacher Schritt an Deck reicht - was für ein Luxus!

Der zweite Tauchtag fällt dann aufgrund eines Herbststurms leider aus, die Boote bleiben im Hafen. Es stellt sich heraus, dass ich am letzten Tauchgang der Saison in Mikomoto teilgenommen habe. Schade natürlich, aber ich nutze den freien Tag für weitere Reiseplanungen - für meine Zeit nach Japan.

Doch ein Ass, ein japanisches Ass, das habe ich auch noch im Ärmel:

Auf geht's in die durchgeknallteste Metropole der Welt!

Coming up, der nächste Blogbeitrag: Sex and the City (Tokio)

Auch das ist Weltreise - rechts: nasses Mikrofaser-Handtuch vom Hai-Tauchen & links: Abendgarderobe für Tokio.

============================

*Nachtrag zu meiner Begegnung mit den Hammerhaien von Mikomoto und der Hai-Geschichte aus Belize:

Im Jahr 2024, so lese ich eine Statistik, gab es weltweit 4 tödliche Haiangriffe auf Menschen. Im selben Zeitraum haben die Menschen 100 Millionen Haie getötet. Das sind 274.000 pro Tag - oder etwa drei Haie pro Sekunde. Nur um bei allen Schauergeschichten mal zu beleuchten, wer hier vor wem eigentlich Angst haben müsste. Das ist keine Anleitung um leichtsinnig zu sein mit Wildtieren, sondern um besser einzuschätzen zu können, für wen bei Begegnungen eher Lebensgefahr besteht.

Mikomoto Hammers: https://www.mikomoto.com/en/